14-11-2014 Категория: Путешествия

Продолжение фоторепортажа Ольги Золотарёвой, 1 часть читайте здесь

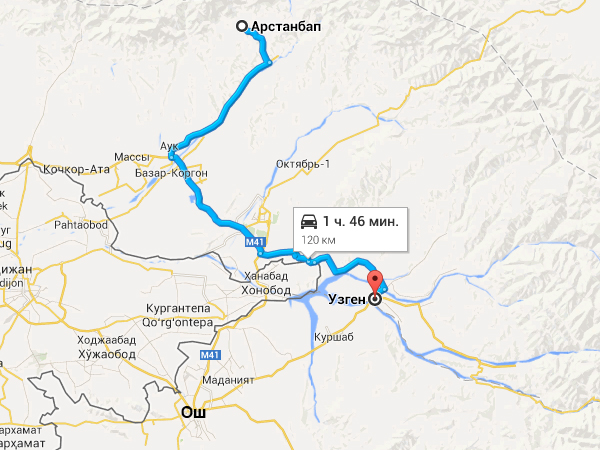

Поехали на маршрутке Арсланбоб-Ош, договорившись за 150 сом с человека. Маршрутка отправляется по расписанию, в день, кажется, ходит две машины до Оша: утром и в три часа дня, как ехали мы. До ближайшего крупного селения Базар-Коргон ходит значительно больше транспорта, поэтому можно разбить путь при надобности.

Ожидая отправления маршрутки, слушаем играющее в машине радио. Вообще особой популярностью пользуется русская попса 90-х, деваться от неё некуда было. Много также и национальной попсы, которая благодаря особенностям языка воспринимается куда лучше, да и колорит всё-таки.

Пойма реки Кара-Ункур очень широкая, а сама река распадается на множество рукавов, объединяющихся и разливающихся вновь. За рекой - мягкие на вид невысокие горы. Отмели, каменистые плоские берега, узкие русла - всё образует этакий симпатичный слоеный пирог.

В Джалал-Абад, областной центр, заехали лишь на минутку, на окраину. В другой раз в этот город мы заедем с другого края, так же ненадолго. Так что впечатления о городе составить не удалось. Между тем, пишут, город это благоустроенный, уютный и очень удобный, чтобы базироваться в нём, совершая радиальные выезды в округе.

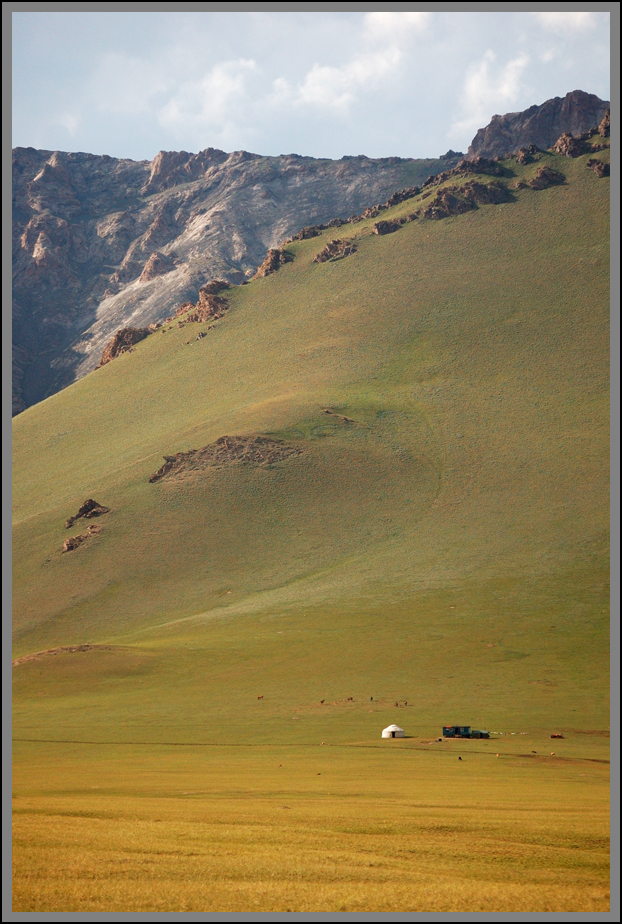

Когда река перестаёт сопровождать наш путь, становится ощутимо суше и жарче, пусть даже по ощущениям лишь. Населенные пункты выглядят оазисами посреди знойных степей.

Желто-оранжевые травы, зной, пыль.

Местами проглядывает красная глинистая почва, добавляя красок и без того насыщенному тёплыми цветами пейзажу. Во всей красе богатство красной почвы мы увидим двумя днями позже, по дороге в Алайскую долину.

А мы, тем временем, приехали в древний город Узген.

Он же Өзгөн, он же, в некоторых устах, Узгон.

Интересный город, в основном, населенный узбеками, с более чем двухтысячелетней историей. В XII веке Узген был второй столицей государства Караханидов, памятники той поры - минарет и мавзолеи - являются уникальным историко-культурным наследием. Собственно, посмотреть эти сокровища мы и приехали. А также поставили себе задачу поесть плова, приготовленного из знаменитого узгенского риса кирпичного цвета, совершенно особенного сорта.

Мы планировали забежать на базар, найти чайхану, заказать килограмм плова на четверых, а в течение часа, пока плов готовят, пройтись через дорогу и посмотреть древние строения. Вышло всё несколько сложней, и виной тому не учтённый нами рамадан.

Прохожие не особо знали, где можно поесть в это время плова. Наконец один нашелся и показал нам рукой дорогу. Заходим, спрашиваем про плов, сколько и как долго готовится. Девушка с минуту стоит молча, оглядывая нас. Что-то прикидывает в голове. "Час готовим плов под заказ, 1350 сом килограмм". О, нет, это дорого, я знаю, что плов в той чайхане, которую мы собирались посетить, стоил 700 сом за килограмм. Говорю девушке о семистах сом. Она вновь "зависает" ненадолго, потом убегает наверх советоваться. Через две минуты показывается, они предлагают сделать нам 700 грамм плова за 700 сом, немного скинув цену, но и подогнав размер порции под наше ценовое предложение. Хитро!

Место очень красивое. Река Кара-Дарья, исток знаменитой Сырдарьи (сливается с Нарыном в Ферганской долине), растекалась под нами в широченной долине десятками рукавов, как совсем недавно река Кара-Ункур, только в больших масштабах.

Заказав плов и выпив по пиалке чая, мы всё же решили пойти к знаменитым древностям. По дороге нас окликнул молодой человек, обрадовавшийся русской речи, местный политик и бизнесмен, учившийся раньше в питерском ВУЗе. К знакомству и дальнейшему общению с ним мы поначалу были несколько насторожено настроены. Но это оказался почти единственный на юге стране человек, не пытавшийся набить за наш счет карман чуть плотней, а напротив, воспринимавший нас скорей как гостей, а не как туристов. Спасибо!

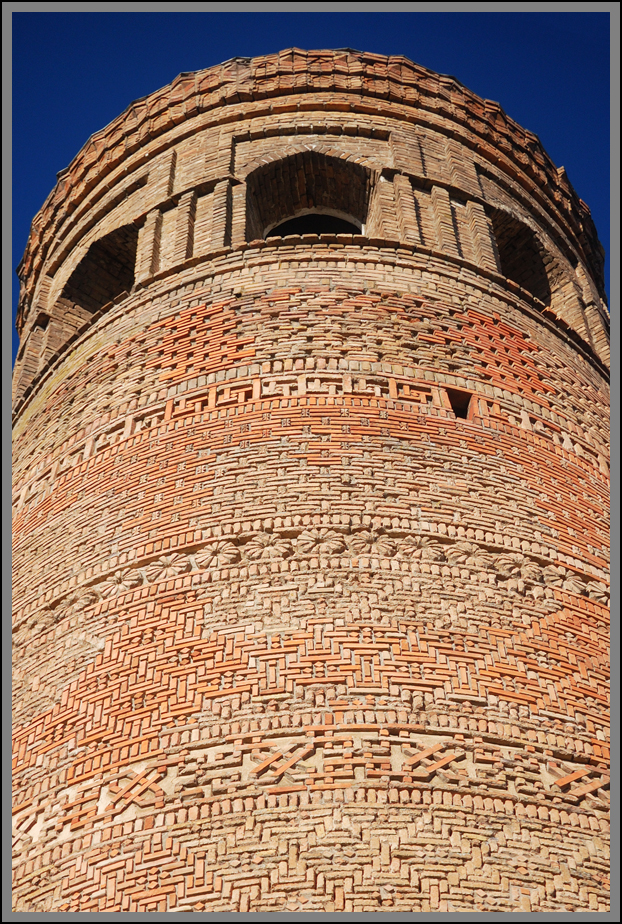

А пока вернемся к наследию карханидской эпохи. Минарет имеет высоту 27 метров, а его первоначальная высота была 44 метра.

Особенностью зодчества Средней Азии той эпохи было почти полное отсутствие глазурованной плитки, но разнообразие интересных орнаментов из кирпича и терракоты. Поначалу минарет не очень впечатляет "не ценителя", но вглядываясь, нельзя остаться равнодушным.

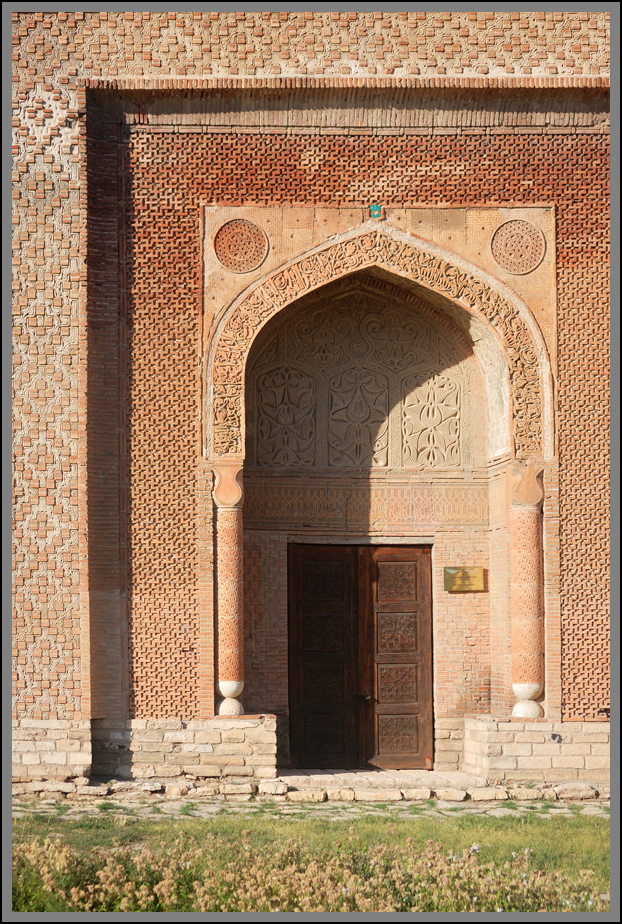

У тройного мавзолея контраст между впечатлениями от первого взгляда и детального осмотра еще больше. Издалека - невысокое и не очень большое кирпичное здание. Здание возраста, достойного уважения (центральная его часть построена около 1000 лет назад, левую и правую датируют 1154 и 1187 годами соответственно).

А после подходишь ближе и начинаешь рассматривать, изучать замысловатые узоры удивительной караханидской кладки. И это всё сделано из простого кирпича!

Так как порталы созданы в разное время, они иллюстрируют развитие и различия, обусловленные течением времени. Центральный портал более суров и сдержан. Строгие линии, крупные узоры. Северный - расцвет, классика. Южный - период упадка династии, этот портал наиболее витиеватый, узоры мелкие и удивительно сложные. В качестве примера привожу северную часть:

Можно войти внутрь мавзолеев, вход также свободный. Однако снаружи много интересней. Двери заслуживают отдельного внимания. Огромные, тяжелые, резные.

На обратном пути к кафе произошел забавный эпизод. Когда мы шли по дороге, нас догнал на автомобиле наш новый знакомый, узнал, куда мы направляемся и предложил подвезти. В этом кафе, оказывается, готовят далеко не лучший плов из возможных, но нам выбирать не пришлось: всё было закрыто. Затем наш друг сказал, что имеет полчаса свободного времени, и потому с удовольствием поболтает с нами немного в кафе. Заодно, как он заявил, «пусть сделают всё как надо». После чего наш сопровождающий подходит к официантке, долго ей что-то втолковывает, и мы понимаем со временем, что плов для нас будут переделывать! Мы были смущены, но обрадованы таким поворотом.

И вот через час, уже после того как ушел наш новый друг, с которым мы говорили обо всем на свете, приносят наш плов. Две огромных тарелки восхитительного, аппетитного, очень ароматного плова!

Плова ну никак не 700 грамм, и одолеть его мы не смогли, хоть и старались изо всех сил.Теперь это эталонный плов, с которым я сравниваю остальные, пока безнадежно проигрывающие.

Созерцая виды и неспешно поедая плов, мы расслабились и чуть было не забыли, что к ночи нам нужно ехать в Ош, благо жильё искать не нужно было: наш новый знакомый позвонил и договорился о съёме двухкомнатной квартиры для нас.

В город мы приехали поздно вечером и сразу же заселились за 2000 сом в двухкомнатную квартиру на проспекте Масалиева, что в 15-20 минутах ходьбы от самого центра города. Поздней стало ясно, что 2000-2500 сом - это довольно стандартная цена за квартиру, а вот условия могут весьма различаться. Вечером мы немного прогулялись по проспекту, на котором жили, и он показался нам весьма европейского вида: широкий, шумный, увешанный светящимися рекламными вывесками и сплошь занятый кафе и магазинами. Впрочем, не без характерных особенностей. Например, тот же Wi-fi оказалось найти в городе делом непростым.

Наутро мы позавтракали в квартире и отправились в центр гулять. По пути пополнили баланс на счете мобильной связи. Пополнение происходит забавным способом: называешь женщине в киоске номер телефона и сумму, она всё старательно записывает в толстую тетрадку, потом набирает код на своём телефоне... Услуга эта стоит от 3 до 5 сом.

Отдельные районы города будто перемещают прогуливающихся по ним в разные страны и времена. Значительная часть города застроена в советскую эпоху. Типично совковые строения: администрация, филармония, Кыргызтелеком, небольшие скверы между зданиями.

Интересная деталь, здорово украшающая дома - многочисленные мозаики на торцах зданий. Материалы и темы сюжетов - самые разные, от исторических национальных к соцреализму, а также к абстрактным узорам.

Миновав советскую застройку, внезапно оказываешься на среднеазиатском базаре, сложно выделить что-то, люди, автомобили, мешки с товарами - всё перемещается, суетится, плавно движется, шумит вокруг. Жизнь кипит.

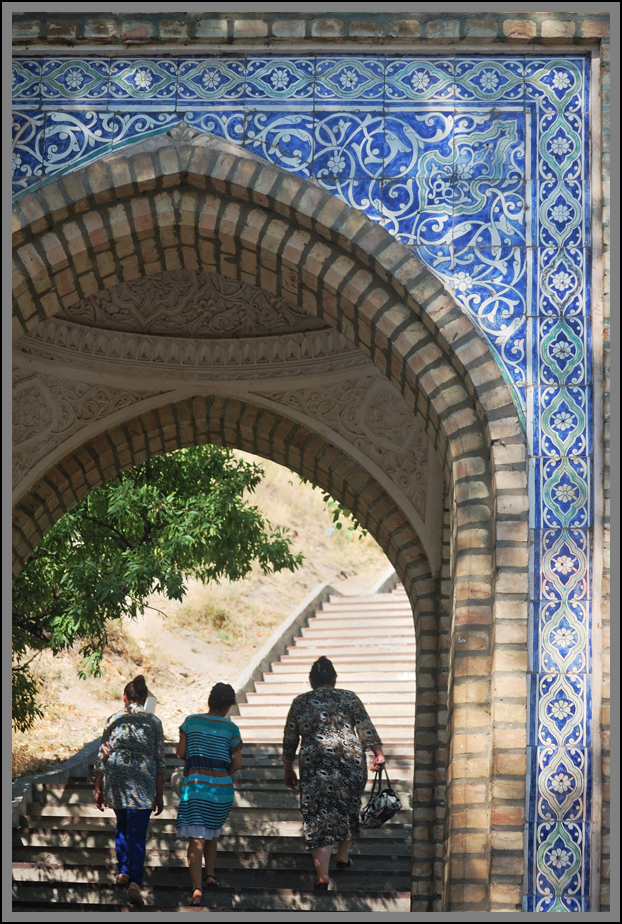

В сердце города жизнь течет неспешно и расслабленно, и всё выглядит так же, как и многие десятилетия назад, если не больше. Сердце города - это священная гора Сулайман-Тоо (или попросту Сулейманка в народе), которая возвышается над городом, придавая даже самым обычным городским пейзажам некий особый, таинственный, новый вид. С вершины горы виден, как на ладони, весь город: огромный, но преимущественно малоэтажный. Советские кварталы и узбекские махалли с двориками за непроницаемыми заборами, всё это перемежается шпилями многочисленных минаретов и редкими многоэтажками. Кроме того, долгое время важной достопримечательностью Оша был также крупнейший некогда в Азии базар. После событий 2010 года он значительно "сдулся" и теперь не представляет собой былого грандиозного зрелища.

Подниматься совсем немного - гора возвышается над городом метров на двести, и полтора километра в длину. Но, как справедливо было отмечено, она не выглядит горой, а кажется полуразрушенным глиняным дворцом. Оттого и размеры горы воспринимаются иначе: она выглядит громадной. Нам не удалось сделать снимок горы целиком, но не показать её в отчете я не могу, поэтому привожу фотографию, снятую из окошка взлетающего самолёта блоггером Varandej, чьи рассказы о Киргизии я читала с огромным удовольствием.

На горе Сулайман-Тоо, по легенде, молился Соломон, отсюда и название. Гора имеет пять вершин: Тахты-Сулейман (Трон Соломона) или Буура-Тоо (Верблюд-гора), Шор-Тоо (Солёная гора), Каттама-Тоо (Слоистая гора), Рушан-Тоо и Ээр-Тоо (Седло-гора). На первой вершине находится смотровая площадка и так называемый домик Бабура, наподобие маленькой мечети.

Со смотровой площадки открывается живописный вид на город. Вот они, бескрайние пространства узбекских махаллей.

Идя от смотровой площадки дальше по склону, проходим мимо читающей молитвы или иные тексты группы людей, которые знаками попросили нас не разговаривать громко, затем идем мимо "лечебных" камней с углублениями с табличками, дальше - отполированный до блеска камень, по которому непременно следует скатиться, как по детской горке, для укрепления здоровья. Я читала где-то прежде, что скатываются по камню женщины для улучшения "плодовитости", однако семья, находящаяся рядом, настоятельно рекомендовала прокатиться по камням всем нам, а также отправила на камни детей.

Дальше по склону - множество пещер, гора прямо изрыта ими, широкими, узкими, отполированными тысячами тел. В одной из них, самой крупной, устроен краеведческий музей, в который невозможно не зайти летом хотя бы по той причине, что там изумительно прохладно, особенно в контрасте с изнуряющей жарой вокруг.

Часто нам встречались дома мелких ремесленников или торговцев, работающих на дому, а также небольшие дворики-производства. Вот, например, изготавливаются тандыры.

После возвращения домой и обеда в упоминаемом мною кафе "Бишкек" мы поймали такси и за 100 сом доехали до базарчика, где кучкуются машины, обслуживающие южное направление. Нам нужно было уехать в Алайскую долину. Об этом - чуть позже.

Было хорошо известно, что вплоть до Гульчи (районный центр в полутора часах езды от Оша) хорошо ходит любой вид транспорта. А дальше по Памирскому тракту едут, в основном, туристы, и общественный транспорт представлен одной маршруткой, на которую мы и надеялись, но информации про неё не было. Приехав, мы то и увидели: большое множество маршруток в разные направления, но наша единственная, оказалось, ходит один раз в день, и уже уехала утром. "Приходите завтра!" Завтра с нашим планом было недопустимо. Значит, поедем на машине. Подготовка к поездке показала, что дешево в этом направлении уехать на такси почти нельзя. Но постараться можно. Ну, начинаем торговаться…

- Куда, куда вам ехать? Поехали! - нас обступила толпа.

- В Сары-Могол, в Алайскую долину.

- Поехали. 100 долларов!

- Сто!? Ну нет, давайте за 2000 сом за всех.

- О, ребята, так не пойдёт. 100 долларов. Ну или давайте 5000 сом.

Ладно, четыре тысячи...

Как и ожидалось, цену сбрасывать они совсем не желали. Поспорив немного и поняв

безуспешность сего мероприятия, мы сделали круг почёта по пятачку в надежде

найти более уступчивых таксистов. Но нет: все они крутились в одном месте, и

порядок цен также держали.

А потом нам неожиданно повезло. Не то чтобы очень, но вполне себе. Таксисты, не желая уступать, стали приводить в качестве аргумента тот факт, что им возвращаться надо, а никто не ездит назад. И мы предложили им вариант отвезти нас туда, а завтра в первой половине дня вместе вернуться назад. В итоге один из водителей согласился прокатить нас туда-обратно за 100 долларов (5200 сом). Зовут его Арстанбек, и он - второй человек в нашей предпоходней поездке, с которым было крайне приятно иметь дело. Арстанбек, не устаю его хвалить, на ура выполнил всю работу, знал дорогу (это несомненное, казалось бы, для водителя качество, далеко не всегда присутствует, как уже показал опыт с поездкой Бишкек-Арсланбоб), нигде не подвёл, открыт и приятен в общении, помогал нам при затруднениях, отвозил и забирал нас с реки, хотя это было уже сверх договорённости, и вообще по-человечески заботился о нас.

Мы выехали из Оша в 14.30, через арку, от которой начинается Памирская улица, переходящая в знаменитый Памирский тракт. На выезде купили две дыни (100 и 150 сом за штуку, разные сорта). Долгое время мы едем по плодородной долине, где мелкие населенные пункты перетекают один в другой, и нет ни одного клочка бесхозной земли. Вдоль дороги - большое количество живности. Особенно нас умиляли телята, такое количество молодых совсем бычков мы видели впервые. А также ослики-«гаишники», стоящие у дороги. Кстати о гаишниках, водитель рассказывает нам, что это - самая выгодная профессия, куда просто так не попасть... И вообще много разговоров о коррупции, о разрухе. Но не со злобой всё, а так, печально-ностальгически...

Примерно через час начинаем плавно подниматься вверх, потом круче - и вот мы на первом перевале дороги, а всего их будет три. Примерно с этих мест почва становится красного цвета. После будут красного цвета скалы. И, наконец, красная река в Алайской долине. А пока мы делаем остановку на перевале (2406м) и созерцаем ярко-рыжие обрывы..

Еще через полчаса проезжаем тот самый районный центр Гульча (или Гюльча, кто как произносит). Здесь стоит памятник Алымбеку-датка и его жене и Курманджан-датка, личностям, крайне важным для Ошского региона. А после Гульчи начинается КРАСОТА. Мы едем по долине одноименной реки Гульча, которая петляет то слева, то справа от трассы.

Вскоре начинаются красные клифы (обрывы) по краям поймы реки.

На небе сгустились облачка, и света для съемки из окна машины стало маловато, поэтому вот такое качество. Но красоту долины оценить можно.

А вот это фотографировали на обратном пути:

Красные скалы напоминают пейзажи Невады. Однако здесь еще и быстрая чистая река.

Красные горы и нежная зелень. Это сочетание не даёт сомкнуть глаз во время дороги: смотришь, смотришь, впитываешь всё, хватаешь фотоаппарат, хоть условия и не ахти...

И вот, спустя 3 часа езды от начала, горы начинают сдвигаться: мы подъезжаем к главному гребню Алайского хребта. Впереди два перевала один за другим, и мы начинаем крутой подъем. Навстречу ме-едленно спускаются грузовики с углём. Петля за петлей, выше и выше... И мы на перевале Талдык, 3615м. На перевале совсем маленькие дети самостоятельно продают кымыз: по словам водителя, который и сам в молодости работал чабаном, здесь самые хорошие в регионе джайлоо (высогорные пастбища). О детях я собираюсь написать отдельно крохотную заметку, а пока одним словом: они очаровательны!

Перевал, меж тем, открывает крышесносные виды: видна не вся, но значительная часть дороги с грузовиками на ней. И горы, горы, горы!

На перевале сильный ветер, и вскоре мы продолжаем путь. Спуск с перевала, вот и видны джайлоо, о которых нам рассказывал Арстанбек. Огибая склон, он точно показывает нам рукой место, где он пас скот в молодости, а ведь это было больше двадцати лет назад!

Третий перевал преодолевается, по сравнению с предыдущим, совсем незаметно. Точней, перевал Талдык плавно переходит в третий перевал: Эркечтам (3543м). На перевале, как и на других перевалах, отмеченных скульптурами горных животных и птиц, стоит фигурка козерога. Рога, кстати, у него настоящие, доставшиеся в наследство от горного козла.

Казалось бы, такая живописная, насыщенная видами дорога, что к концу её уже глаз должен устать и замылиться. Но нет, чуть только мы спускаемся с перевала, замираем в восхищении, ведь показывается наша цель: Алайская долина и Памиро-Алай. Мы спускаемся в аил Сары-Таш. Небольшой и уютный, и в таких роскошных декорациях!

В Сары-Таш дорога разделяется надвое. Памирский тракт уходит дальше, через аил в сторону хребта, а там, через перевалы в Таджикистан, до которого здесь рукой подать. Мы же поворачиваем направо и едем вдоль широкой Алайской долины параллельно хребтам гор: с одной стороны у нас величественный, вечнобелый Заалайский хребет, а с другой стороны - хребет пониже, но тоже дивно красивый - Алайский. Вновь юрты, пастбища...

Совсем немного по дороге - и мы приезжаем в Сары-Могол.

Пик Ленина - это высшая точка Чон-Алайского (или Заалайского) хребта, образующего северную границу Памира. Заалайский хребет протянулся на 150 км и обращен северным склоном к Алайской долине, а южным - к Памиру. Огромная абсолютная высота хребта (значительная часть точек располагается выше 5500 метров) обуславливает значительное оледенение, уступающее лишь Иныльчеку (месту нашего похода). От пика Ленина, от центра во все стороны растекаются крупнейшие ледники Заалайского хребта. Алайская долина протянулась на 135 км между предгорьями Алайского и Заалайского хребтов. Долина расширяется до 22 км, и в центре её течет река Кызыл-суу, питающаяся ручьями с обоих хребтов.

В Сары-Могол немногие говорят по-русски, в сравнении с теми местами, где мы были раньше. Однако, в связи с нахождением аила на важном туристическом пути, соответствующий сервис имеется. Нам же это не было нужно. Я была несколько впечатлена суровыми условиями, в которых живут люди. На такой высоте холодно даже летом, погода очень переменчива и не дружелюбна. Крайне простые дома из сырцового кирпича и глины. Ручей. Базарная площадь с несколькими лавочками-столовыми. Неровные дороги-грунтовки... Ослики.

Мы приехали ближе к вечеру, и первым делом начали искать, где поесть. Наш водитель сопроводил нас на базарную площадь, где осталась открытой одна точка-столовая. Общались через водителя, который выступал в роли переводчика. Увидев нас, в столовую подтягиваются немногие люди. Поняв, что мы русские, интересуются нами еще более живо, а мы жуём и общаемся понемногу. Где-то в середине трапезы мы поинтересовались, из какого мяса приготовлены наши блюда. Оказалось, что из яка. Отведать яка мы не рассчитывали и были удивлены, хотя на таких высотах яки - обычное дело. По вкусу - вполне себе говядина, только жирная.

Мы намеревались переночевать в палатке, чуть в стороне от аила. Решение такое было принято спонтанно, но, как выяснилось, очень не зря.

Вот место нашей стоянки у красной реки Кызыл-суу, снятое уже утром. Вдалеке виден Сары-Могол на фоне Алайского хребта.

Река Кызыл-Суу в переводе означает "Красная река", и её вода действительно красного цвета!

Заалайский хребет на закате был особенно красив. Гряда белоснежных высоченных гор простирается всюду, насколько может охватить взор. Бесконечная волнующая панорама.

Сгущались облака. Со стороны Алайского хребта надвигалась пугающая нас гроза, высоко в горах сверкали молнии и чернели мрачные тучи, а ветер гнал их в нашу сторону. А над Заалайским хребтом облака плавно клубились, собираясь в круглые комки, окутывая вершины гор мягкой пеленой. С сочетании с закатными красками это давало дивною картину.

На рассвете мы встали пораньше и были, наконец, вознаграждены. Громадина пик Ленина, семитысячник, появился перед нами и был виден как на ладони.

Когда в условленное время за нами приехал Арстанбек, мы успели вдоволь нагуляться за несколько часов и готовы были подкрепиться и ехать назад. За завтраком и за впечатлениями заехали на базар в Сары-Могол. Базар в декорациях Заалайского хребта с пиком Ленина во главе произвел едва ли не большее впечатление, чем природа сама по себе. Удивительный контраст: суета и величественность, быт и природа.

Впрочем, и сам базар довольно интересен своей самобытностью. На небольшом пятачке на земле и столиках разбросаны вперемежку ткани и сомнительного качества ширпотреб, войлок, подковы, посуда и предметы быта, мясо и овощи, кымыз и крупы...

На базаре мы поели мучных изделий с мясом и картошкой, купили кымыза и поехали обратно той же дорогой, что и приехали.

Продолжение следует...

Ольга Золотарёва

o.g.zolotareva@gmail.com

Кыргызстан - страна живописных гор, 1 часть

Полюби меня, малая, У меня – каверна Через года полтора Я умру, наверно. Несмотря на то, что эта болезнь у всех на слуху, многие думают о ней примерно так: «Ну, со мной-то такого уж точно не случится». Все, что знает средний…

Таможенный Союз: "За" или "Против"?

| « Апрель 2025 » | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | ||||