9-12-2014 Категория: Путешествия

Тут восстановить всё и рассказать в подробностях будет трудней всего. Именно эта дорога оказалась для нас:

Начну с того, что мы не были уверены, что доехать из Оша до озера Сон-Коль нам удастся именно этим путем. Везде и всюду пишут, что классический путь: через Бишкек, а потом через Балыкчи, Кочкор. В общем, в объезд, но наверняка. А напрямую дорога сложная и долгая, поэтому ехать по ней решаются немногие водители, а если решаются, то за большие деньги. Но прямой всё же и быстрей, и уж, конечно, интересней. Так что решили пробиваться напрямую, если только это возможно будет.

Про возможность проезда спрашивали заранее. Толком никто не знал: кто говорил, должна быть дорога, кто говорил, что её нет. Расспрашивали мы и нашего водителя на пути в Алайскую долину Арстанбека. Он ответил, что сам тоже не знает, не бывал, однако слышал не раз, что начинается строительство новой асфальтовой дороги, соединяющей Иссык-Куль и Ош. И строят эту дорогу, как и прочие, китайцы. Так что, если дело будет двигаться споро, то для будущих путешественников всё будет значительно проще и дешевле.

Приехав в Ош и переночевав, утром мы отправились на очередную стоянку машин, спрашивая дорогу по пути, и начали искать водителей. Через некоторое время позвонил Арстанбек и сказал нам, что нашел знакомого, который захотел нас отвезти. И мы стали ждать их, продолжая тщетные попытки сбивать цену у водителя, который продолжал крутиться рядом с нами. Где-то через час приехали Арстанбек с товарищем. Он показался самоуверенным и спокойным, и знающим цену своим услугам. В общем, поначалу расположил. К удивлению нашему, цену назначил меньше: 15 тысяч сом.

Мы удивились, что машина - обычная легковушка, Daewoo, вроде. Водитель уверил нас, что все окей, он ездил туда, и сейчас доедем. Представился Шукуром (как мы услышали). В дальнейшем это имя у нас будет ассоциироваться с фразами "правильно едем, да?" и "перевал я баюс!". Ну а начиналось всё неплохо: заскочили на базарчик, где мы купили киргизские колпаки на сувениры (впоследствии мы немного пожалели, что не купили и всё остальное из задуманного: цены на ошских базарах много ниже, чем во всех других местах).

С первой частью дороги всё предельно ясно: по знакомой нам уже трассе Бишкек-Ош едем через Узген до Джалал-Абада. В Джалал-Абаде немного плутаем в поисках короткой дороги на выезд в направлении Казармана, Шукур то и дело останавливается и расспрашивает прохожих. Но нашли нужный указатель (на Октябрьское) и поехали дальше.

Едем, не торопимся. А впереди уже виден первый хребет, который нам нужно преодолеть. Асфальтовая дорога закончилась минут пять назад, там действительно что-то строили, но теперь вылетающие из-под колес камни и пыль будут сопровождать нас до самого конца поездки.

Подъем на первый перевал Калдама начинается плавно, и на этом участке он очень красив: далеко внизу течет в глубоком каньоне река, а горные пейзажи набирают мощь прямо на глазах. Шукур показывает рукой вершину перевала, во-о-он там высоко-высоко, где стоят вышки линии электропередач. Верится с трудом, что вскоре мы доберемся туда. Ближе к верху перевала дорога начинает петлять, на серпантине сложной формы полным полно коров, которые считают себя вправе не пропускать сигналящую им машину.

Еще пара витков - и мы наверху. Высота перевала - 3060 метров.

На вершине перевала лежит стена из льда и снега, не тающая, очевидно, весь год.

По другую сторону от перевала пейзаж меняется: эти будто мягкие, бархатные горы типичны для Нарынской области и средней полосы Киргизии в целом. Похожие мы видели у Токтогульского водохранилища, и увидим после на трассе Кочкор-Нарын, а теперь то же самое, только покрытое зеленью. Очаровательная панорама.

Спустя некоторое время мы спустились и приехали в населенный пункт Арал, а еще через некоторое время приехали в Казарман.

В Казармане нам были объявлены любопытные новости. Оказывается, когда Шукур говорил, что ездил по нашему направлению, он имел в виду лишь Казарман, а дальше него никогда не совался. Поэтому в Казармане он начал расспрашивать прохожих про дорогу, и, видимо, не вполне был доволен ответами. Забеспокоившись, дорогу начали пытаться выведать и мы, толком никто не объяснил, и лишь одна женщина в магазине, призадумавшись, заявила: "Ехать 17 часов!" О, ужас, она оказалась почти права...

Когда выезжали из Казармана, на часах было семь вечера, и в небе появлялись тёплые краски. Сразу на выезде перегрелась в первый раз машина, и нам потребовалась остановка. Про Казарман я читала то, что там добывают золото, а над ним в горах находится гигантское скопление петроглифов Саймалуу-Таш. Сам же город мало чем примечателен, но виды вокруг интересные.

После Казармана дорогу у гугла спрашивать бесполезно: он ведет её прямо, невзирая на то, что настоящей дороги там почти нет, невзирая на горный рельеф, ведёт ровную, как магистраль, дорогу. Через 15 километров мы плавно поворачиваем налево и уходим через реку северней. Взбираемся на перевал. Машина вновь перегревается. Солнце начинает садиться, и все уже порядком проголодались. После спуска с перевала видим небольшой аил.

Останавливаемся в нём. Водитель уходит искать бензин и спрашивать дорогу.

Мы отправляемся на поиски магазина. Через 30-40 минут все поиски увенчались успехом, и мы продолжаем путь. Спрашиваем у водителя, как долго нам ехать, и он отвечает, что совсем немного. Сомневаемся, но молчим. Хоть описание дороги нам наш Шукур не сообщал, он постоянно спрашивает "Правильно едем, да?", "Вот там еще перевал, да?", что начинает раздражать. Можно подумать, это мы вызвались его везти, а не наоборот. Солнце уже почти село, а здания на это закончились. Впереди лишь горы. Машина то и дело останавливается, приходится заливать воду то из запасов, то из ручья.

Очередной явный перевал, хотя дорога полна крутыми поворотами, спусками и подъемами. Перевал, судя по карте, называется Тогуз Торо, около трех тысяч метров. Здесь удивительно красивые места, однако за окнами темно и ничего не видно вдали. Только удаётся оценить, вглядываясь, черный обрыв в метре от нас или более-менее ровно. На самом деле чаще первое, чем второе. Начинает лить дождь, и петлять становится совсем опасно. Несмотря на это проехали, не останавливаясь. По глупости, на адреналине. Водитель тоже ехал молча, хотя потом оказалось, боялся больше всех. Ну, оно и понятно.

После страшного спуска дождь прекращается, но ни моста, ни заправки и близко нет. Дорога кажется бесконечной. Предлагаем остановиться. Шукур отвечает, мол, еще немного. А потом вновь: "Туда поедем, да?", "Этот поворот нам не надо, да?". В этот момент я предложила пересесть на переднее место попутчице, потому что моего терпения уже не хватало поддакивать или сообщать, что, увы, мы не знаем, не ездили по этой дороге.

Небольшой аил на пути. Все спят, на улице никого нет. Мы начинаем думать о том, чтобы заночевать, но даже свет нигде не горит. Наконец, видны какие-то мальчишки, они разговаривают с водителем по-киргизски, и последний, вернувшись, сообщает, что осталось до озера 60 километров, а мост уже рядом. Это вдохновило нас продолжить дорогу.

Наконец мы проезжаем еще один населенный пункт (Янги-Талап), и оказываемся у моста через Нарын. В этом месте Шукур начинает сомневаться в правильности дороги еще сильней, спрашивает нас, не знающих ничего, до или после моста нужно поворачивать. Потом проезжаем мост и через пару километров утыкаемся в одиноко стоящую автозаправку старинного вида. Растолкали спящего мужичка, заправились, спросили еще раз дорогу (на киргизском). Уточняем у водителя. Отвечает, что надо назад ехать, за Нарын, и там дорога будет. Ехать недолго.

Очередной бессмысленный рывок под девизом "еще немножко". Начинаем тихонько обсуждать по дороге, как страшно и глупо было ехать через высокий перевал ночью под дождём. Едем, едем... Долго...

Сейчас по карте вижу, что ехали мы по долине реки КурткА, и это крайне красивое ущелье. Тогда же мы видели лишь стены гор, чернеющие со всех сторон, и были совершенно измотаны. Меж тем километры и минуты текли. Когда молчаливое напряжение достигло максимума, начался перевал! Как же, ведь сказано было, перевала не будет по пути! Тут водителю пришлось сознаться, что про перевал ему ничего сказано не было, и он соврал, чтобы мы поехали. Похоже, надеялся доехать быстрей. Он, не зная, дороги, недооценил ни сам путь, ни возможности своей машины, и теперь тоже был разочарован всем этим мероприятием.

Машина в очередной раз начала перегреваться, и в тот момент, когда водитель побежал за водой, в его отсутствие мы начали горячо обсуждать всё случившееся, и решать, что делать дальше. Хаяли бестолкового водителя, обсуждали нашу долю вины, линии поведения, и сами чуть было не разругались. Когда Шукур вернулся с водой, он, увидев наше настроение, расклеился окончательно и начал беспомощно спрашивать нас, что делать. Решили подниматься до первой площадки, где можно остановиться, и ночевать. Дальше ехать было решительно нельзя: мало того, что все, а главное - водитель, устали, так вдобавок все совершенно, говоря военным языком, деморализованы. Совсем скоро такая площадка появилась. Быстро разложили палатки и легли спать.

Наутро мы встали и огляделись. Крутейший перевал впереди, зигзаги уходят высоко вверх. Все отдохнули и готовы ехать дальше, но не ясно, правильно ли едем. Машин навстречу не попадалось, а Сон-Коль - это озеро всё-таки туристическое, поток быть должен.

Внизу оказалось, что ехали мы правильно. В ущелье расположились туристические юрты, местечко со слащавым названием "Love Bridge", где нам попытались впарить дорогущий завтрак, а после отказа продали лепешки по 100 сом за каждую, зато подтвердили, что до озера рукой подать. Однако водитель ехать не торопился. "Неее, не поеду. Там перевал. Перевал я баюс!" Да как же боишься, столько перевалов проехали, и столь же крутых, и в дождь, и ночью, а тут. "Перевал я баюс!", - повторял Шукур. И еще добавил про машину, которая совсем отвратительно себя вела. Тут верно, машина не для таких нагрузок...

Не знаю, доехали ли бы мы до озера, если бы у этой же стоянки не остановилась дряхлая синяя «копейка», нагруженная до предела барахлом. Они сказали, что прямо сейчас поедут на озеро, а значит, доедем и мы, ничего страшного нет. Более того, дорогу покажут. Через еще полчаса томления мы поехали вслед за «копейкой». Взобрались на перевал Молдо Ашуу, 3243м, перемахнули на другую сторону, проехали вперед еще несколько километров, и увидели, наконец, наш Соң-Көл!

Вот такие приключения у нас. А вообще, по дороге этой ехать-ехать-ехать! Советую! Только на автомобиле покрепче, и времени закладывать побольше, чтобы почувствовать красоту этой дороги, чтобы останавливаться чаще... И еще, возможно, куда проще найти машину в Джалал-Абаде, нежели в Оше. Хотя бы потому, что Джалал-Абад-Казарман - сообщение популярное.

Сонг-Коль, Сонкёль, Сон Куль и еще множество вариантов произношения и написания. Крупное озеро округлой формы в Нарынской области, в центре Киргизии, расположенное на высоте 3016м между двумя грядами: Сонкёльтау и Молдотау, тектонического происхождения. В озеро втекает множество ледниковых речек и ручьев, вытекает одна река Сон-Куль, впадающая в Нарын.

Мы приехали сюда поздним утром после сложного и долгого переезда и первым делом начали искать, где остановиться. Берег озера просторный, и на нём разбросаны юрты семей чабанов, а также юрты для проживания туристов (они размещаются группами). В обычной юрте нам сказали, что ничего против нашего размещения рядом они не имеют, однако кормить нашу компанию не будут, не рассчитывали. В туристической же предложили питание (завтрак 200 сом, обед и ужин - по 300 сом) и размещение. Разрешили поставить палатки рядом с юрточным лагерем, без дополнительной платы.

В юрточном лагере стоит около десятка гостевых юрт, служащих для проживания гостей, юрта хозяев и юрта, служащая кухней. Рядом - туалеты, умывальники и даже что-то вроде душа за дополнительную плату (кажется, 200 сом). Девушки готовят курут (национальное блюдо из высушенного солёного творога), около лагеря пасётся всевозможная живность.

Глубина озера небольшая при таких его размерах, подходы к воде пологие и заболоченные, местами заросшие тростником. Здесь много воздуха, огромное пространство перед тобой, горы не нависают над водой, а расположены на приличном расстоянии, особенно на южном берегу, где мы были. На северном берегу горы ближе, однако в целом картина схожая.

Из-за особенностей рельефа и высоты погода на озере радикально меняется каждые пару часов. Мы приехали, когда ярко светило солнце, и уже до обеда успели набежать тучи, пролиться стремительным дождём с градом, скрыться вновь.

Населенных пунктов на озере нет, только пастбища да туристические юрты. Вокруг озера девственные пастбища и заповедная зона. Скота разного же очень много. Мы немного побродили и погоняли баранов.

Понаблюдали за юными наездниками на осликах:

Пообедав (обед был замечательным, к слову), мы отправились на прогулку сперва к озеру (но берега, как я уже отмечала, заболочены на большом протяжении), а после - на холмы, озеро окружающие. Тем более, от дождя не осталось и следа, погода вновь радовала.

С высоты хорошо виден лагерь, в котором мы остановились, и наши палатки в нём:

Очередной дождь, потом вновь прогулки.. Общаемся с жителями юрт, помимо группы англичанок-школьниц встречаем семью из Бишкека, которые выбрались посмотреть страну после долгой паузы, велосипедиста из Чехии со стальными ногами и слабым, как он признался, желудком, немецкую семью, также проживающую в Бишкеке по работе не первый год...

На озере хорошо брать напрокат лошадь и ехать куда-то, если останавливаться более чем на день. Мы с лошадьми не очень дружим, поэтому просто гуляли и наслаждались природой, простором и живностью. Здесь очень хорошо: вроде ничего так чтоб уж очень особенного, но ощущаешь себя вольготно, свободно, радостно.

На ужин - жареная пелядь, хотя Сон-Кёль является заповедником (Каратал-Жапырыкский государственный заповедник), и рыбу ловить запрещено. Рыбу в озеро завезли в советское время, изначально это большое озеро было совершенно безрыбным.

Ближе к закату в очередной раз начинают клубиться облака, скоро будет дождь. Ночью на озере довольно холодно из-за приличной высоты.

Мобильной связи на озере нет, о проезде нужно договариваться заранее или ехать автостопом, что, судя по количеству проезжающих вдоль озера машин, вполне себе реально. Мы уезжали от Сон-Коля таким же способом, как и приехали: с водителем Шукуром. Накануне водитель вахтовки, служащей экскурсионным транспортом для группы английских школьниц (вот занесло-то их! ), подробно рассказал нам, что в сторону Кочкора и дальше есть две дороги, примерно равные по сложности и длительности. Одна из них более популярна, её предлагает планировщик маршрутов, она является продолжением дороги, опоясывающей озеро по кругу и уходит через перевал Калмак-Ашуу и долину реки Кёнг-Суу к трассе Кочкор-Нарын. Вторая дорога на гуглокарте видна слабо, однако водитель посоветовал нам ехать именно по ней, т.к. с его слов, она красивей.

Мы выехали в 8 утра, проехали километров 20, повернули перед мостом направо, и вскоре оказались наверху перевала, которой в народе имеет название "32 попугая" благодаря тому, что имеет 32 поворота на протяжении подъема.

Спустившись с перевала, считая повороты (у нас получился 31 почему-то), поехали дальше по долине реки Сон-Коль: единственной реки, вытекающей из озера. Дорога очевидна: здесь, по совету водителя вахтовки, главное - не забирать вправо, т.к. в определенном месте река уходит правее, а нужная дорога - нет. Спустя минут 40 подъезжаем к подъему на второй перевал. Поднявшись, останавливаемся, любуемся.

Еще через 40 минут выезжаем на асфальт, по которому мы за третий день успели соскучиться. Это трасса, соединяющая Нарын и Кочкор, и уходящая дальше, на Балыкчи или Бишкек. На фото видна дорога, по которой мы приехали.

Дальше всё совсем прозрачно: прямо, прямо, прямо, по долине через Кочкор в Балыкчи. Интересно, в Киргизии есть не живописные дороги? Вновь эти "мягкие" горы, выступающие гряда за грядой...

Приехав в Балыкчи на автовокзал, выгрузились, рассчитались и распрощались, наконец, с нашим водителем, после пошли узнавать, как насчет маршруток в Каджи-Сай. Маршрутки имеются, ходят они вдоль озера Иссык-Куль, как правило, до Каракола, по северному и по южному берегам. Нам нужен был вариант с южным берегом. Дорога не очень близкая, около двух часов езды вдоль берега ярко синего глубокого озера Иссык-Куль. Ох, наконец-то искупаемся!

Название самого большого озера Киргизии - Иссык-Куль (по-киргизски, Ысык-Көл) - слышал даже тот, кто понятия не имел, где оно находится, и вовсе не знал, что это озеро. По размерам Иссык-Куль - настоящее море, 182 километра в длину и 58 с юга на север, противоположного берега не видно, лишь пики гор выплывают в ясную погоду. И вода в нём солоноватая. Поэтому и зовутся берега Иссык-Куля Киргизским взморьем, мне же нравится словечко Ысыкулье.

Озеро имеет форму этакого пельменя в профиль, прижатого с обеих сторон хребтами Тянь-Шаня: Кунгей Ала-Тоо и Терскей Ала-Тоо и расположенного на высоте 1609 м над уровнем моря. При первом же знакомстве с озером становится известно, что северный берег его заселен плотно, там кипит курортная жизнь, очень много отдыхающих из Казахстана, России, Киргизии, а центром всего этого является Чолпон-Ата. Южный же берег относительно безлюден, и здесь отдыхают люди, предпочитающие природу, чистоту воды и уединение. В своей поездке мы были и на северном берегу (это входило в программу похода, так что выбирать не приходилось), и на южном (самостоятельно).

Знакомиться со знаменитым озером мы приехали в село Каджи-Сай

(Кажы Сай), известное окружающими его красивого красноватого цвета горами. Село

имеет во многом типичную для Киргизии историю: оно появилось в 1947 году в

связи с разработкой месторождения, тогда это было место, хорошо спонсируемое

государством, а в 90-х все пришло в запустение, и население сократилось в

несколько раз. Сейчас это превосходное место для спокойного отдыха от

цивилизации. Само село находится километрах в двух от берега, а мы приехали в

его "курортную" часть, называемую почему-то "гараж".

Решили ночевать не в палатках, а в доме: был финал ЧМ по футболу, нужен был

телевизор. Зашли в первую же калитку, спросили про жильё. Улыбчивая девушка

предложила нам два варианта, скромных, но со всем необходимым. Стоимость - 300

сом с человека.

Искупавшись и позагорав немного (а вода, к слову, чистейшая, но довольно холодная для меня), пошли по дороге в село искать водителя. Назавтра мы хотим поехать не куда-нибудь, а на плато Барскоон, через два перевала на высоту свыше 3800 метров, и туда едет далеко не каждый, надо поискать.

У входа нас встречает дедушка Ленин, имеющий на фоне всего это природного великолепия совершенно комичный вид. "Вперед к победе коммунизма!"

Многие дома продаются, но в целом жизнь идет своим чередом.

Водителя начали искать просто: заходили в магазин и спрашивали у продавщицы, знает ли она. Как это водится в Киргизии, готовых предоставить свои услуги знают все. И тут же зовут отцов, дают телефоны друзей и знакомых, звонят сами. Но не всегда это нам подходит. Наученные недавним опытом, мы расспрашиваем водителей с пристрастием: какая у них машина, сколько это будет стоить, а главное, куда мы сможет доехать. Дело в том, что слово Барскоон у большинства отдыхающих и предоставляющих услуги ассоциируется лишь с ущельем Барскоон и его водопадами. Туда многие ездят, там налажен некоторый тур. сервис, но нам этого крайне мало. Мы хотим увидеть своими глазами Арабельский сырт, до которого ехать через два перевала и пропускной пункт, по дороге, ведущей также к золотодобывающему производству Кумтор.

Время близилось уже к закату, когда все вопросы были улажены. Ужин в кафе недалеко от берега обошелся в 400 сом за окрошку, манты, гуляш и напитки (это на двоих). В общем, нам показалось, что кормят везде более-менее одинаково, без изысков, но прилично, и уровень цен приблизительно равен везде.

Проводили закат…

В целом о Каджи-Сае если, как о курортном местечке: многие дома отдыха совершенно пустуют, заброшены и целые дома в селе. Это и печально, и по-своему хорошо. Известно, что ведутся мероприятия по привлечению туристов, так как все условия имеются, даже горячий радоновый источник есть. Но всё это происходит очень медленно, и, владелец гостевого дома, и наш завтрашний водитель, невесело заключают, что деньги, лежащие прямо под ногами, только возьмись, киргизы самолично втаптывают в песок.

Суровая природа, не похожая ни на что, виденное нами в стране до и после этого, зато похожая на пейзажи: местами - Норвегии, местами - Исландии, местами - Камчатки и т.д.

Выехали из Кажи-Сая рано утром. Дорога до крайней точки составляет около 90-ти километров и двух часов езды. Стоимость поездки, как я уже писала, 5000 сом. Ближайшие населенные пунткы - Барскоон и Тамга, от них ехать немного ближе и, вероятно, дешевле.

Проехав посёлок Тамга, поворачиваем от озера в селе Барскоон и едем берегом реки Барскоон в ущелье Барскоон по направлению к плато Барскоон. В общем, запутаться невозможно. Барскоон переводится как "Барсовы слёзы", соответствующая легенда, конечно же, имеется. Дорога грунтовая, но очень хорошая на всем пути, это объясняется тем, что ведёт она также к золотоносному руднику Кумтор, разведанному ещё в советское время, а теперь разрабатываемому канадской компанией.

Долина река Барскоон сужается, скалы подступают всё ближе.

Вот, собственно, мы и на плато Барскоон, на Арабельском сырте!

Сырт - это слово, обозначающее на тюркских языках возвышение, огромную площадку на очень большой высоте, окруженную еще более высокими горами. Здесь очень интересный и совершенно необычный для солнечной Киргизии пейзаж: заболоченная местность, холод, из растительности лишь трава, вершины с вечными снегами вокруг, множество ледникового происхождения озёр с всегда мокрыми и топкими берегами.

Остановились у озера Джашильколь.

Пейзаж, в зависимости от того, в какую сторону направлен взгляд, сильно меняется. Но это ни на что виденное ранее, повторюсь, не похоже.

Похожие пейзажи мы наблюдали в прошлогодней поездке в Норвегию, а именно на плато Хардангервидда: те же травы, озера, тот же цвет гор. Только там это было на высоте около 1200 метров, а здесь много южней и потому выше.

Переезжаем речку Арабель-суу и едем дальше, мимо поворота к Кумтору, до которого еще километров двадцать пути, несколько предупреждений и шлагбаум, который уже преодолевают немногие. Евгений сказал, что пытался получить разрешение на проезд, но не смог. Очень серьезная охрана.

В Исландии мы пока не были, но судя по фотографиям, очень похоже.

Для любителей северной природы здесь сказочно красиво!

Как бы то ни было, пора возвращаться. Подъезжаем к началу спуска с перевала Барскоон и останавливаемся.

Здесь можно подойти вплотную к одному из многочисленных языков ледника, спускающихся в гор. Поднимаемся на небольшую горку, затем идём к зеленому озерцу, в которое стекает, тая, ледник.

И дальше поднимаемся к самому леднику вдоль ручья. Крутовато, но вполне проходимо. Язык ледника относительно небольшой и плоский, вода течёт по нему, и из-под него, образуя бурный ручеек со льдом и снегом. Вот уж где можно хорошо освежиться!

Поздоровавшись с ледником, спускаемся к машине. По дороге встречаем сурков. Впрочем, это не первые и не последние, их в Киргизии очень и очень много. Бросаем прощальный взгляд на плато.

Когда едешь по дороге на Барскоон, наверняка встретишь не один грузовик, едуший по направлению к Кумтору или обратно. Они снуют по специально поддерживаемой для них в идеальном состоянии дороге круглый день.

Серпантин перевала.

Теперь можно и более доступные достопримечательные места осмотреть. Об ущельи не раз рассказано, поэтому я кратко. Сама долина реки Барскоон, замечательная, как и прочие горные речные долины.

К водопаду Чаша Манаса ведёт удобная тропинка от места парковки машин, в самой же чаше прозрачнейшая водица, а в водопаде в жаркий день можно искупаться.

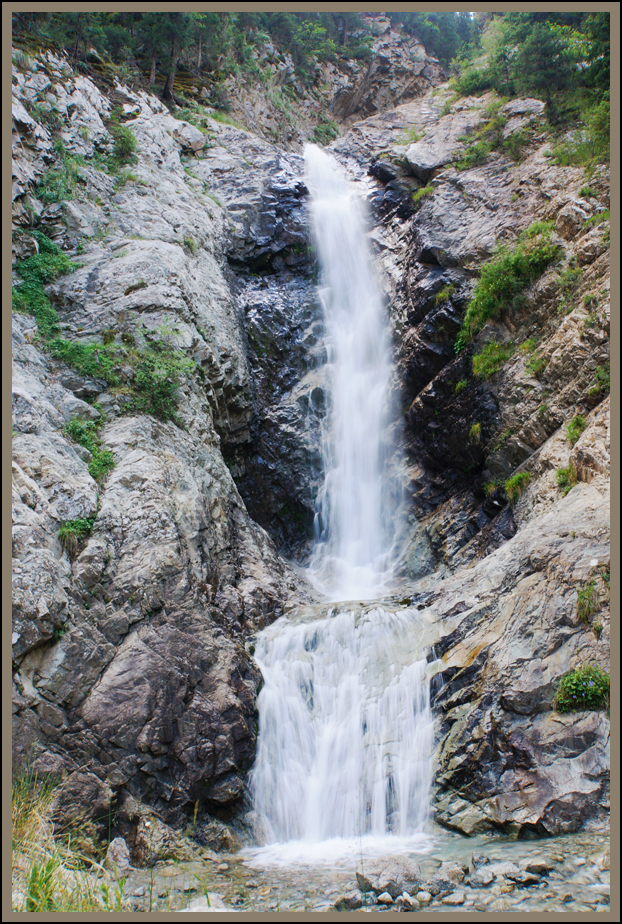

И тройной водопад в другой стороне. А на фото, если точней, его самая высокая часть, т.н. Борода Аксакала. Высоту можно измерить "ёлками": средняя высота тянь-шаньской ели равна тридцати метрам. Водопад же имеет высоту около сотни метров.

К виду на этот водопад ведет отдельная дорога, но можно пройти и напрямую от первого, Чаши Манаса. Остальные достопримечательности не фотографировали, но здесь всё совсем рядом.

Напоследок еще одно фото ущелья, с его холодными крутыми скалами, величественными тянь-шаньскими елями и рекой, вьющейся в долине.

Барскоон очень советую!

И сразу же два слова про Тамгу, так как именно в ней мы остановились на ночь

после поездки на Барскоон.

Тамга (ударение на вторую "а") считается главным курортом южного берега Иссык-Куля, в то время как главный курорт северного берега, однозначно, Чолпон-Ата. Эти две курортные "столицы" и расположены одна напротив другой.

Из наиболее интересных мест в Тамге - военный санаторий, основанный в 1928 году, а также буддийские петроглифы невыясненного возраста, самый большой камень зовётся Тамга-Таш. А еще в Тамге имеются многочисленные базы отдыха, гостевые дома, и пляжи.

Мы отправились искать место для дикой ночевки и нашли его почти сразу же. Очень удобный пляжик на изгибе береговой линии, не видный со стороны "цивильного" пляжа, но расположенный близко.

Я не из тех, кто называет холодную воду освежающей, но здесь была действительно комфортная температура. И чистота воды восхитительная!

А вот со входом в воду были некоторые сложности. Сложности в виде больших плоских камней с настолько скользкой поверхностью, что вход и выход из воды осуществляется исключительно на четвереньках. Причем на основном пляже (слева от нас) то же самое, мы проверяли. Вот, кстати, основной пляж. Сюда мы приходили за туалетом и ужином в другом кафе.

Вот и всё про Тамгу. Ах, да, закат здесь был тоже ничего.

До Каракола доехали, выйдя на трассу и поймав попутку. Договорились о цене 150 сом с носа. Ехать часа полтора. Высадить нас попросили в самом центре города.

Наше самостоятельное путешествие подходило к концу: завтра вечером в Каракол должны были приехать все остальные участники похода, и вскоре все вместе мы отправимся ходить по леднику Иныльчек (кирг. Энилчек) и окрестностям. До этого же у нас было два неполных дня в запасе и желание забраться в горы на своих двоих, в качестве разминки перед походными нагрузками. В районе Каракола много красивых ущелий, достойных внимания, и мы решились: будем проходить маршрут Алтын-Арашан-озеро Ала-Куль-Каракольское ущелье.

Карты поначалу мы нигде не могли найти: в магазинах лишь карты города, кое-где имеются также карты озера Иссык-Куль. Причем никто не знает, где можно их купить, несмотря на то, что в Караколе всегда очень много походников и альпинистов со всего мира. В итоге карта нашлась почти случайно: проезжая на такси в сторону музея Пржевальского, мы увидели офис туристической информации. Там и карту купили, и проконсультировались по поводу похода: девушка посоветовала нам идти не от Алтын-Арашана, как мы собирались, а из Каракольского ущелья, прикинула по времени, во сколько нужно выезжать, чтобы успеть, а также нашла для нас водителя для заброски в горы и дороги назад. Дорога что в Каракольское ущелье, что из Алтын-Арашана стоила нам по 4000 сом за машину. Сумма показалась нам высокой, но мы согласились, а когда увидели состояние дороги туда и, особенно, обратно, поняли, что сумма вполне оправдана.

Адекватных туристических магазинов мы тоже не нашли. Нужны были очки - во всех магазинах, в т.ч. "Оптика" нам был предложен замечательный выбор подделок разного качества. Зато аптек («Дарыкана» - это аптека по-киргизски) в Караколе уйма. Город аптек!

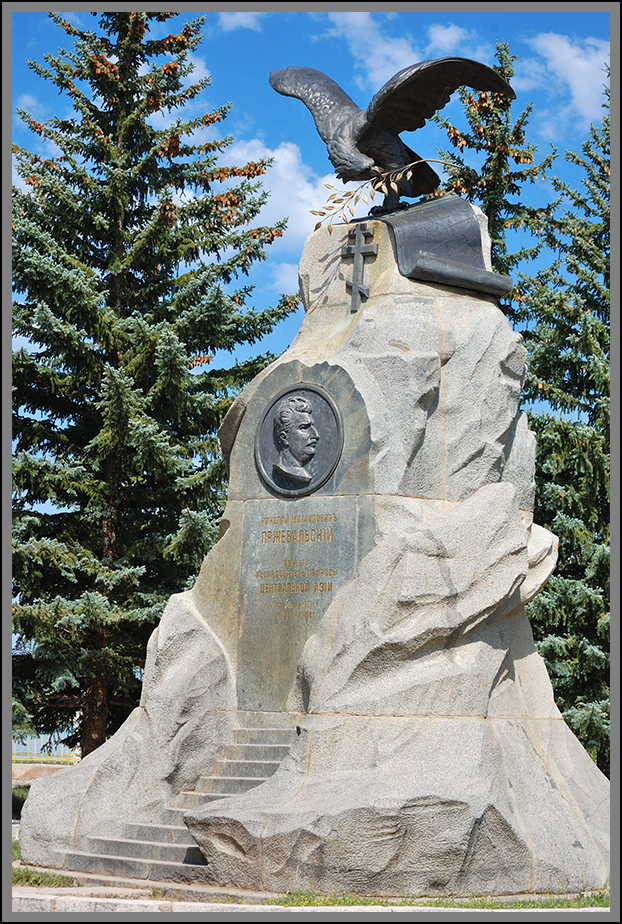

В Пристань-Пржевальск, посёлок на дальних окраинах Каракола, где расположен музей, могила и памятник великому путешественнику Пржевальскому, ходят, о чудо, рейсовые автобусы. Автобус - колоритный разваливающийся ПАЗик направлением "Дачи", отправляющийся от площади раз в пару часов.

Мы ехали на такси, так как до отправления автобуса было слишком много времени. 80 сом за двоих или 40 с носа. Таксист набрал людей под завязку и всю дорогу настойчиво предостерегал нас от неких опасных людей, живущих в горах (мол, приставучие все там, а выпивать с ними ну никак нельзя).

Парк вполне обычный, отчасти запущенный, отчасти привлекательный. Музей небольшой и полупустой. Памятник же очень красивый. Интересно, что два памятника Пржевальскому, находящиеся здесь и Санкт-Петербурге, создали одни и те же авторы.

По возвращении из мини-похода и перед походом основным мы ночевали в Караколе в гостинице Туркестан. В своем роде очень хорошая гостиница: юрточный лагерь, отзывчивый персонал, приятные цены. Могу посоветовать её.

А в целом Каракол произвел впечатление негативное, по правде говоря. С одной стороны, он очень "свой" по характеру, людям, по языку даже: здесь многие говорят на русском совершенно без акцента. Но при этом город этот произвел на нас впечатление неуютного, бестолкового, захламленного, запущенного.

Окончание следует...

Ольга Золотарёва

o.g.zolotareva@gmail.com

Полюби меня, малая, У меня – каверна Через года полтора Я умру, наверно. Несмотря на то, что эта болезнь у всех на слуху, многие думают о ней примерно так: «Ну, со мной-то такого уж точно не случится». Все, что знает средний…

Таможенный Союз: "За" или "Против"?

| « Апрель 2025 » | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | ||||